島原市の歴史は、徳川時代の元和4年(1618)から7年の歳月をかけ松倉重政が島原城を築城したときに始まります。 以来、松平7万石の城下町として島原半島の政治、経済、教育文化の中枢的地位と役割を果たしてきました。

寛永14年(1637)「島原の乱」、寛政4年(1792)眉山が大崩壊し、多数の住民が死亡するという大災害に見舞われました。この2つの大きな動乱と地変を経て明治維新を迎え、その後、大正13年(1924)に島原町となりました。

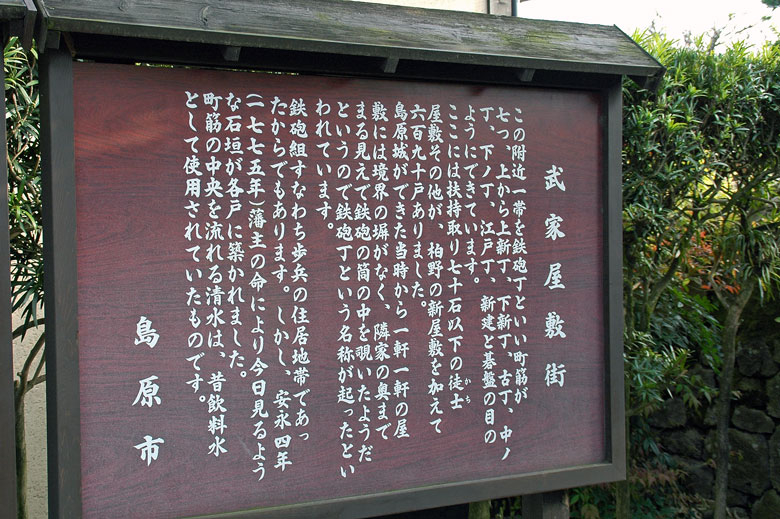

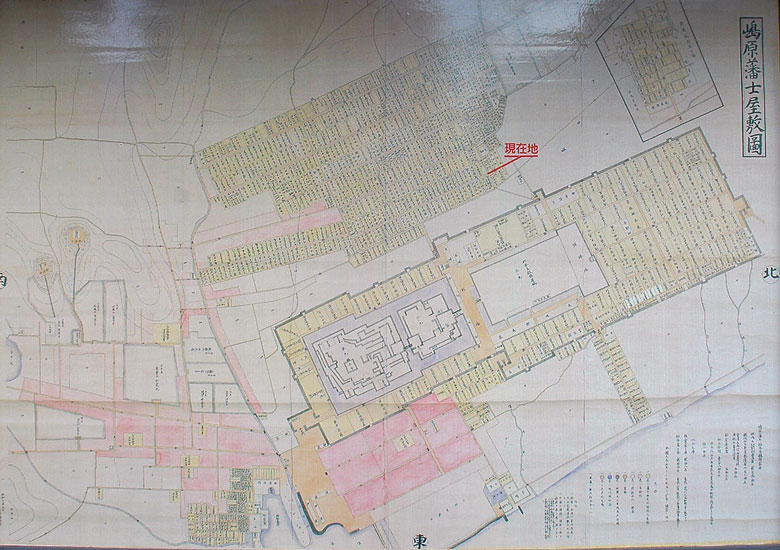

武家屋敷は島原城の築城のとき、外郭の西に接して扶持取70石以下の武士たちの住宅団地が建設されました。戦いのときには鉄砲を主力とする徒士(歩兵)部隊の住居であったので、鉄砲町とも呼ばれています。

一屋敷は90坪ずつに区切られ、住居は25坪ほどの藁葺き、南北に通じる各丁の道路の中央には水路を設け、清水を流して生活用水としていました。(島原市HPより抜粋)

2013年4月8日、長崎空港から雲仙を経由して天草に向かう途中に立ち寄りました。歴史のある武家屋敷跡に佇み、江戸時代の武士の暮らしに思いを馳せました。